在中华民族漫长的农耕文明时代,人们逐水而居,这是人类争取生存与发展一直遵循的基本规则,可以更加便捷的利用水这一生命之源繁衍生息,绵延发展。同时又为人类改变河流提供了条件和动力,改变河流不仅影响着自然,也影响了人类社会,城市文明因水而起,一座伟大城市的孕育、生长、兴盛、传承都离不开水,水作为城市命脉影响着其经济、商贸和政治。其实不仅是一座城,连一座小镇都离不开一条河流的滋养。

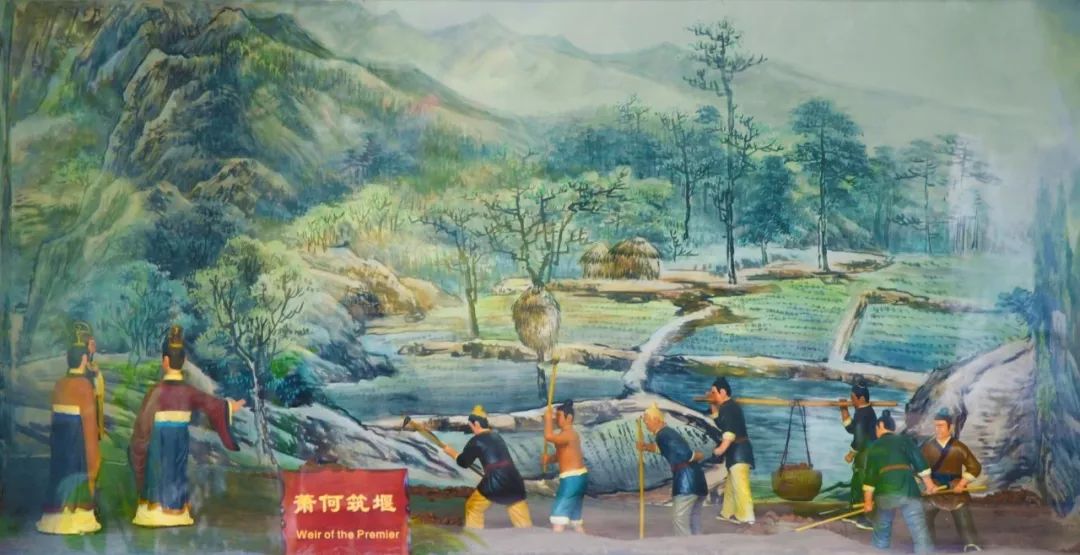

在秦巴之间的缝隙中,因为一个古老的水利工程----山河堰,有了一座美丽小镇,仁者乐山,智者乐水,这里有山有水。公元前206年鸿门宴之后项羽将刘邦赶出关中封其为汉王,刘邦由子午道入汉中韬光养晦,萧何为其储备粮草,大力屯兵垦田,发展农业生产。汉中有着优越的自然条件,气候湿润,雨水充沛,很适宜种植水稻等高产作物,加上汉江上游最大的支流----褒河源远流长,水量充足,谷口落差大,在鸡头关下以柏木为桩,砌石筑堰,蓄水分流,很快就解决了褒河下游两岸十多万亩农田的灌溉,因褒水古称山河水,此堰便名为山河堰,为刘邦“出散入秦”奠定基础,韩信带兵“明修栈道,暗度陈仓”,萧何则“据守汉中,足食足兵”。

后历代修复扩建,史不绝书。三国时诸葛亮屯兵汉中,曾对此堰作过整修。五代十国期间,后蜀主刘知禅对其大加整修。南宋高宗时期,汉中守将吴玠于1136(绍兴六年)“治废堰,营田六十庄,计田八百五十四顷,岁收二十五万石,以助军储”(《宋史·食货志》)。1171(乾道七年),吴拱“发卒万人助役,尽修六堰,浚大小渠六十五,复见古迹,并用水工准法修定,凡溉南郑、褒城田二十三万余亩。昔之瘠薄,今为膏腴”(《宋史·河渠书》)。这是一次规模最大的整修,开创了山河堰灌溉历史上的鼎盛时期。明、清以来,又多次复修加固。民国时期著名水利专家李仪祉来汉中考察水利工作,提出了“汉三惠”水利工程,1942年汉三惠之一的褒惠渠建成后,山河诸堰尽纳入褒惠渠灌区。时至70年代,石门水库延续了古堰福泽民生的责任,1969年动工,1972年下闸蓄水,1975年投入灌溉受益。石门水库为峡谷河道型,水面积4300亩,回水17公里,设计库容1.089亿立方米,东西南三条灌溉干渠,灌溉面积51.5万亩,是陕西省最大的水稻灌区。被汉中人民亲切地称为“母亲库”。

追忆往昔,我们感慨万千,先祖们在片土地上依靠着山河堰,开垦种植,繁衍生息。放眼当下,坐落在这里的石门栈道风景区依托于古老的水文化和延褒水而行的褒斜栈道的栈道文化,弘扬历史,不能让它遗忘于历史,要让更多的人了解她,走近她,感受她。